地球关键带对生态系统和人类社会的影响在很大程度上取决于其厚度。量化地球关键带厚度对于揭示其结构演化和功能动态至关重要,一直是地球关键带研究中的热点方向之一。然而,由于地下物理化学与生物过程的复杂性,定量刻画关键带厚度及其控制因素仍是一大挑战。鉴于中国气候、地形和生态系统丰富多样,且拥有大量的基础数据集,做爱影片

蒲俊兵研究员团队联合国内外相关团队,对中国关键带的厚度及其控制因素进行了评估。研究成果以“The critical zone thickness: spatial heterogeneity and controlling factors in China”为题发表在国际顶级期刊《Science Bulletin》(IF2025=21.1,全球综合性学术期刊排名第6(6/136)),做爱影片

为第一作者单位和通讯作者单位。

地球关键带(CZ)厚度主要有两种定义:一种是从植被冠层顶部延伸到含水层底部,另一种是从植被冠层顶部延伸到未风化基岩顶部。考虑到风化作用既发生在地下水位以上,也发生在地下水位以下,本研究基于风化前缘的位置定义了关键带的底界。如果风化作用仅发生在潜水带,则关键带的底界延伸至含水层底部;如果风化作用在地下含水层以下继续发生,则地球关键带的底界延伸至未风化基岩顶部。因此,本研究利用植被高度、土壤厚度、地下水位、含水层厚度及未风化基岩埋藏深度对中国关键带厚度进行了量化。关键带厚度的计算公式如下:

其中CZu 表示植被冠层顶部相对于地表的高度,CZb 表示地表至关键带底部的距离。

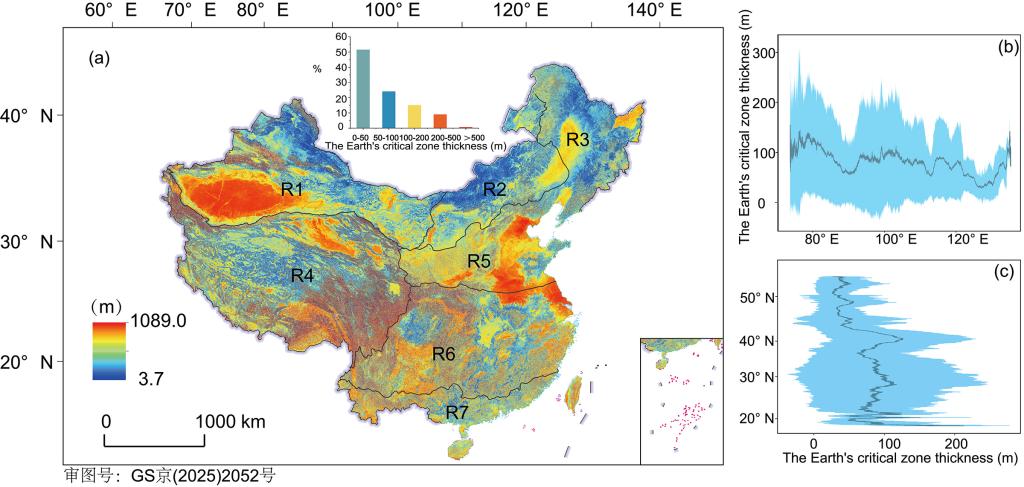

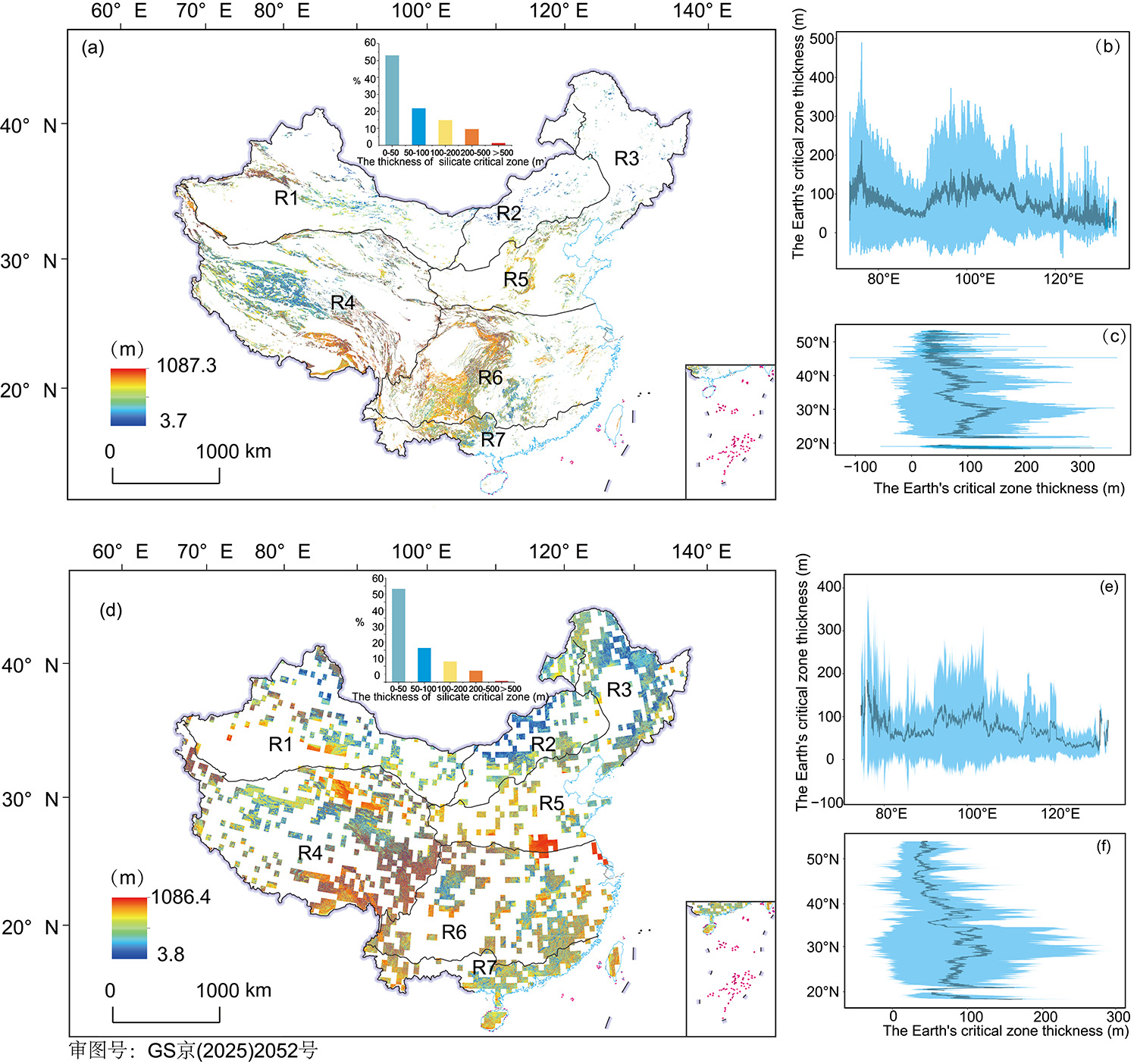

基于上述定义,本文整合了植被高度、地下水位、地下含水层厚度和未风化基岩埋深等数据,结合方差分解与随机森林模型,评估了地形、气候和生物因素对中国关键带厚度的控制作用。研究结果显示,尽管关键带(CZ)的厚度在不同气候区有所差异,但其主要分布在地下。从空间分布来看,关键带厚度的最大值出现在西部的中纬度地区以及东部部分沿海区域。中纬度的南北两侧,关键带逐渐变薄,而在南部小尺度范围内,其厚度存在较大变异。此外,基岩矿物组成,特别是以硅酸盐或碳酸盐矿物为主的区域,会影响风化过程,并最终影响关键带(CZ)的厚度。本研究发现,碳酸盐岩关键带的平均厚度(85.9 m)大于硅酸盐岩关键带(72.9 m)。碳酸盐岩的快速溶蚀促进了孔隙的发育,这些孔隙可作为地表水入渗的通道,从而促进碳酸盐岩区形成大规模的地下空间。因此,碳酸盐岩关键带地下部分的平均厚度(82.3 m,占碳酸盐岩关键带约 93.4%±13.8%)明显大于硅酸盐岩关键带(68.4 m,占硅酸盐岩关键带约 90.0%±18.0%)。

结果表明,中国关键带平均厚度约为80.2 m,其中地表以上部分不足10%。基于方差分解和随机森林模型分析显示,除温带干旱区外,地形是大多数区域地球关键带厚度的主导控制因子。气候因素中,水分可利用性和太阳辐射对厚度的影响最为显著,而生物因素的作用相对有限。因此,关键带厚度主要受物理化学过程的支配。本研究是利用高空间分辨率数据集量化关键带(CZ)厚度及其控制因素的一次成功尝试,为全球关键带研究提供了示范。此外,研究结果对关键带资源的可持续利用及推动可持续发展具有重要意义。

|

题目:中国临界带厚度的空间分布((a) 中国关键带厚度的空间分布。插图中的直方图显示了不同厚度所占的相对比例;(b) 厚度随经度的变化;(c) 厚度随纬度的变化。) |

|

题目:中国碳酸盐岩(a)和硅酸盐岩(d)关键带厚度的空间分布;碳酸盐岩关键带厚度(b)和硅酸盐岩关键带厚度(e)随经度的变化;碳酸盐岩关键带厚度(c)和硅酸盐岩关键带厚度(f)随纬度的变化。 |

论文链接://doi.org/10.1016/j.scib.2025.10.036

撰 稿:张 陶

一审一校:蒲俊兵

二审二校:董雪柏

三审三校:曹华盛

《地理教育》期刊

期刊栏目: 本期关注 专栏 课堂教学 复习备考 教学研究 研学旅行 高师教改

《地理教育》期刊

期刊栏目: 本期关注 专栏 课堂教学 复习备考 教学研究 研学旅行 高师教改